-

경찰 물리적 사용 면책규정 강화 입법카테고리 없음 2021. 12. 9. 14:22728x90

시민을 위협하는 흉기 앞에서 뒷걸음질 친 경찰 대응이 연일 비판 받는 가운데, 경찰 무력 사용에 따른 책임을 폭넓게 감면하는 내용의 입법이 국회에서 일사천리로 추진되고 있다. 경찰청장까지 고개를 숙였던 경찰 역시 훈련 부족 등 근본 원인보다는 마치 면책규정이 없어 범인 제압을 못했다는 식으로 거들고 나섰다. 시민단체 등에선 ‘경찰이 총을 못 쏴서 도망쳤느냐’며 물리력 남용을 우려했다.(관련기사)

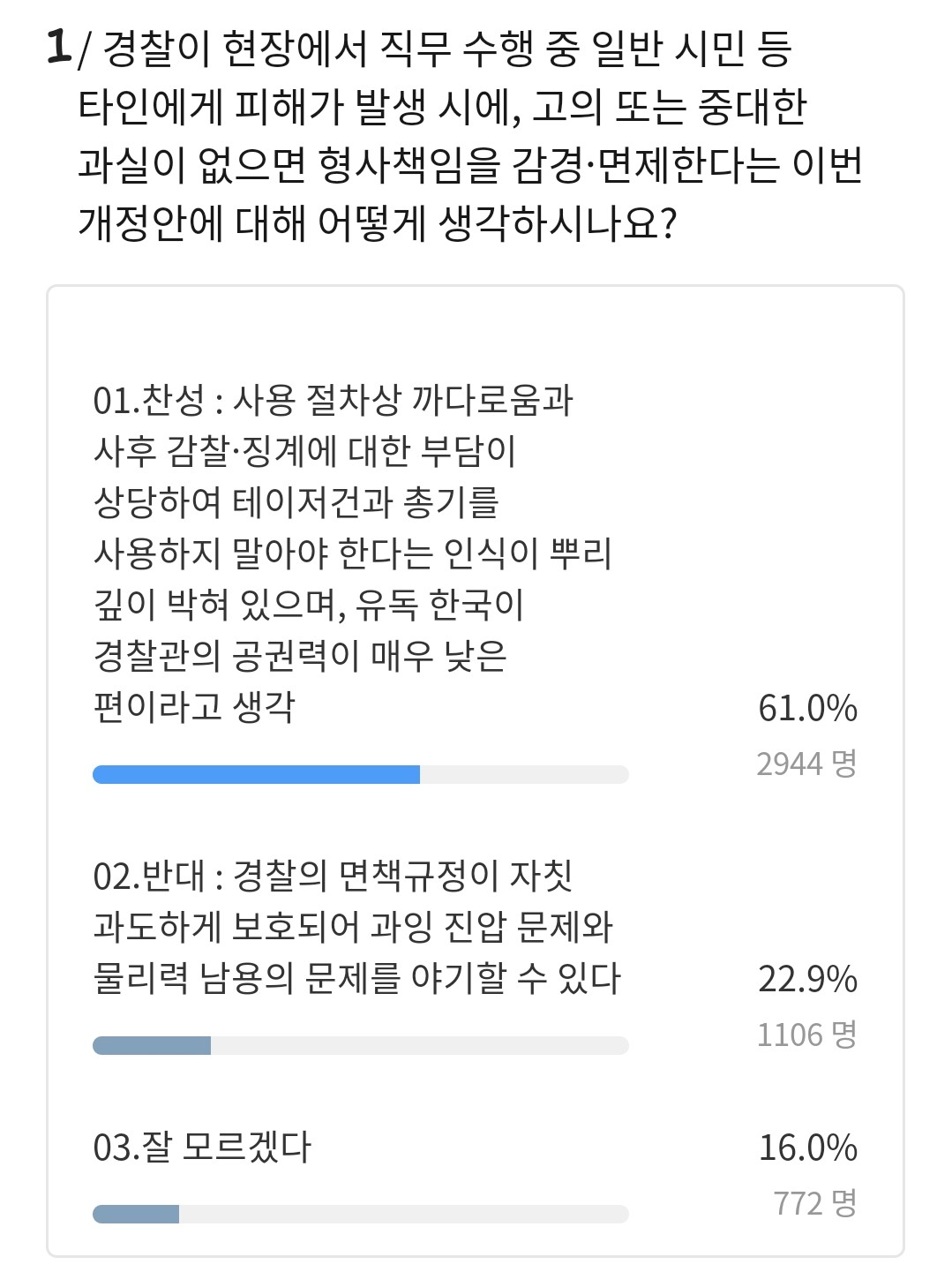

29일 오전 국회 행정안전위원회(위원장 서영교)는 전체회의를 열어 현장 경찰의 면책규정을 담은 ‘경찰관직무집행법’(경직법) 개정안을 의결했다. 개정안 핵심은 범죄 현장에서 직무를 수행하다가 일반 시민 등 타인에게 피해가 발생하더라도 고의 또는 중대한 과실이 없으면 형사책임을 감경·면제한다는 것이다.

(출처 : 연합뉴스)

지난 23일 청와대 국민청원 게시판에는 '대통령님, 경찰관들이 국민은 안전하게 보호할 수 있도록 무기 사용 면책특권을 신설해 주세요'라는 제목의 국민청원이 올라왔다. 20여 년째 일선 경찰관으로 근무하고 있다고 밝힌 청원인은 "언론에서는 경찰관이 테이저건과 권총을 갖고 있으면서도 이를 사용하지 않고 도망을 갔다며 문제를 제기하고 있다"며 "테이저건과 권총은 현장 경찰관들이 사용할 수 없는 장구"라고 운을 뗐다.(관련기사)

청원인은 먼저 테이저건에 대해 "현장 상황을 합리적으로 판단했는지(합리성), 무기를 사용해야 할 정도의 충분한 이유가 있는지(필요성), 안전을 확보하는 등 최소 범위에서 사용했는지(상당성), 다른 방법은 없었는지(보충성)를 충분히 판단한 후에 사용해야 한다"고 설명했다. 이어 권총 사용과 관련해 "합리성, 상당성, 보충성 외에도 범죄자의 다리 부분만 조준해야 한다"면서 "등을 보이면 사용하지 말아야 한다"라며 절차상 까다로움을 토로했다.

그러면서 "범죄자가 잘나가는 변호사를 선임하면 이 합리성·상당성·보충성을 물고 늘어진다"며 "법원은 총기 사용과 관련하여 수차례 범죄자의 손을 들어준 사례들이 있다"고 부연했다. 청원인은 "일선 경찰관들의 머릿속에는 범인을 못 잡는 일이 있더라도 테이저건과 총기를 사용하지 말아야 한다는 인식이 뿌리 깊이 박혀 있다"며 "위급한 상황에서는 테이저건과 총기를 충분하게 사용할 수 있도록 '면책조항'을 법률에 명시해달라"고 촉구했다.

경찰청이 지난 2019년 제정한 '경찰관 물리력 행사의 기준과 방법에 관한 규칙'에 따르면 인천 흉기 난동 사건은 '대상자가 경찰관 또는 제3자에 대해 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있는 행위를 하는 상태'에 해당한다. 원칙적으로는 경찰관이 테이저건이나 경찰봉은 물론, 권총 등 총기류를 적법하게 사용할 수 있는 경우지만, 일선 경찰관들 사이에서는 회의적인 반응이 나온다. 청원인이 설명한 바와 같이 절차상 어려움은 물론, 사후 감찰·징계에 대한 부담이 상당하다는 것. 수도권의 한 지구대에서 근무 중인 30대 경찰관 A씨는 "교육 때는 주저하지 말라고 들었지만, 실제로 방아쇠를 당겼다는 사람은 손에 꼽는다"며 "총기에 대한 부담이 상당한 것은 사실"이라고 토로했다.

A씨는 이어 "인천 흉기 난동 사건의 가장 큰 문제는 당연히 사명감"이라면서도 "덜컥 겁이 났더라도 어떻게든 대응할 수단이 있다는 걸 알았다면 주저하지는 않았을 것"이라고 부연했다. 또 다른 지구대 소속 20대 경찰관 B씨는 "흉기 난동이라 해도 상황에 따라 다를 것 같기는 하다"며 "개인적으로는 테이저건 정도가 맞는 것 같다고 본다"고 말했다. 그러면서 "지금으로서는 (실탄을) 쏘는 것이 솔직히 부담된다"고 덧붙였다.

지금도 경찰의 민·형사상 면책범위는 좁은 편이 아니다. 경찰 중과실이 없다면 직무수행으로 경찰이 유죄 판결을 받는 경우는 극히 드물다. 이 때문에 법무부도 “현행법(형법의 정당행위)으로도 직무상 행위는 면책될 수 있다”는 의견을 행안위에 냈다. 경찰청 관계자는 “법무부 의견은 형법 총론상 개념이다. 개별법에 명시적인 면책규정이 있어야 경찰공무원들이 당당하게 법집행을 할 수 있다. 소방기본법에도 면책규정이 있다”고 했다.

시민단체 등은 우려를 나타냈다. 참여연대는 논평을 통해 “국회 행안위는 직무를 유기한 경찰을 비판하거나 책임을 묻기는커녕 충분한 사회적 논의없이 인권침해 가능성이 큰 경찰의 숙원 법안만 처리해줬다”며 경직법 개정안 처리 중단을 국회에 요구했다. 경찰청 인권위원인 김원규 변호사도 “현행법상 경찰의 면책규정이 과도하게 보호되는 것 아니냐는 비판도 있는데, 법이 미비해 현장에서 경찰의 물리력 대응이 되지 않는다는 것은 말이 안 된다”고 말했다. 권총 등 인명 살상기구를 사용하는 경찰과 화재진압을 하는 소방관의 민형사상 면책규정을 비교하는 것도 부적절하다는 지적이 나온다.